肩こりにも効果的!!

腰痛タイプ別セルフケア紹介

YouTubeはじめます

CAPチャンネルを開始します!!

CAPチャンネルでは、今までクライマーの方に指導してきて効果的だったセルフケアやトレーニング、クライマーの方に施術をしてきて感じた事、トレーナーとして公式の大会に帯同した経験、コンペの会場の雰囲気や選手の心境など普段聴くことがない事も配信していこうと思っております。

また選手として頑張っている子たちの、日々のケアやトレーニングについてもインタビューしていきたいと思います。

今後キッズ・ジュニアクライマーとして頑張っていく子たちの、道標になれるよう、また岩やジムで頑張って登っているクライマーの方に少しでも故障を減らして登るための情報を配信していきます!!

ぜひチャンネル登録をよろしく〜!!

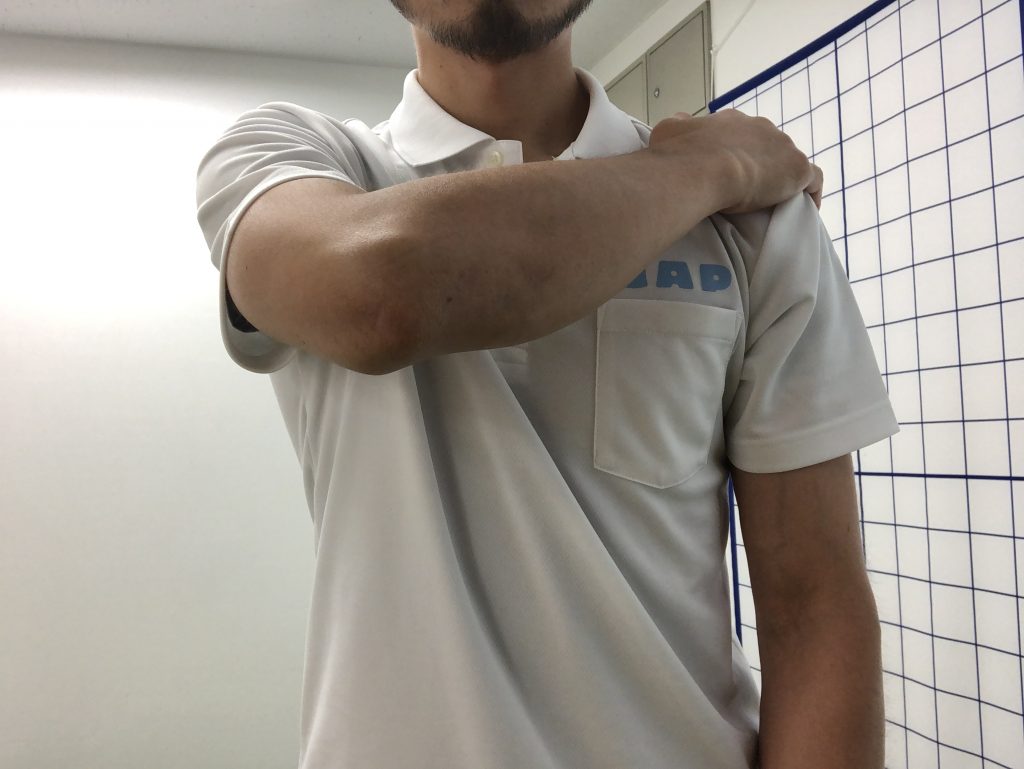

肩のセルフチェック方法

クライマーにとって、肩の障害は多くみられます。

そこで2つのセルフチェックを行ってみてください。

痛みや違和感、左右差、クリック音を伴う痛みがある場合は、要注意です!!

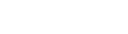

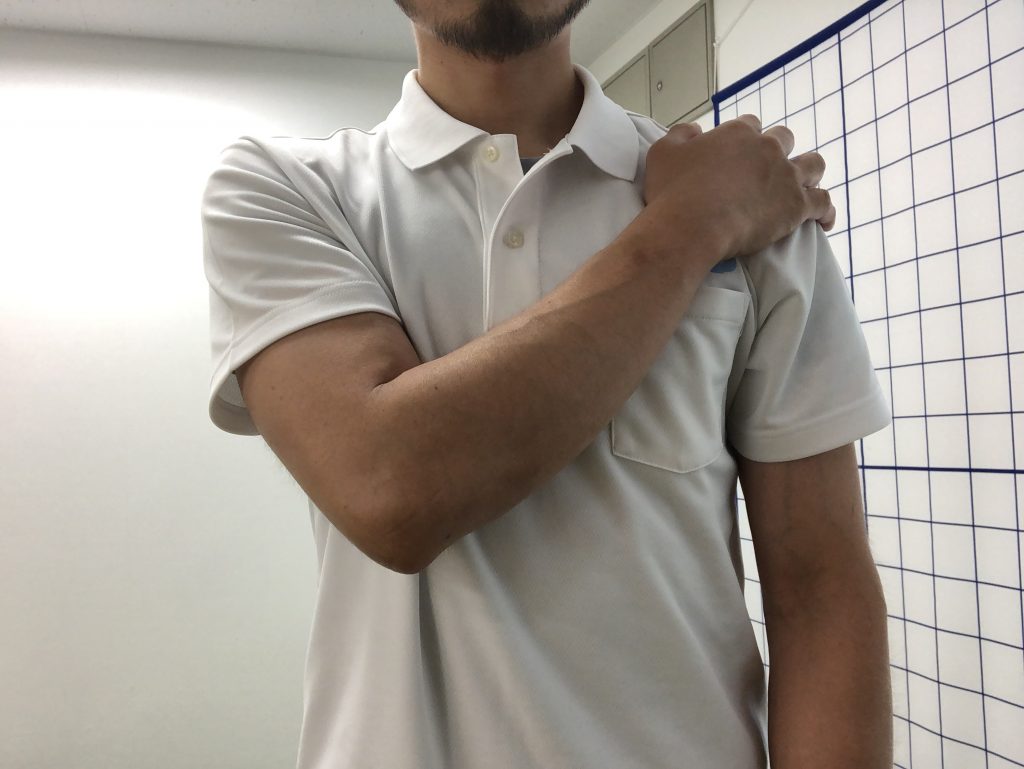

①インピンジメント症候群のテスト

②ペインフルアークサイン→腱板損傷(棘上筋)

肩甲骨の平面上(水平内転30°)にて親指を上向きにて外転動作を行う

外転60°〜120°2枚目と3枚目の間で痛みやクリック音がする

上記2つのテストを行い、痛みやクリック音、違和感がある方は、棘上筋の炎症、または肩甲骨の可動性が低下していることが考えられます。

ストレッチやセルフケアでなかなか良くならない方は、ご相談ください!!

足首の捻挫についての授業(国際自然環境アウトドア専門学校)

クライミングで多い足首の捻挫

捻挫は初期対応が予後を決めると行っても過言ではありません。

ジムや外岩で捻挫をしてしまった時、骨折なのか捻挫なのかの簡易判別方法

オタワ足関節ルール

- 腓骨遠位端(外果)より6cmまでの後方に圧痛がある

- 脛骨遠位端(内果)より6cmまでの後方に圧痛がある

- 第5中足骨基部に圧痛がある

- 舟状骨に圧痛がある

- 歩行の可否(受傷直後に4歩以上歩くことが出来たか)

の5つのうち、1つでも当てはまるものがあれば骨折を疑いレントゲンを撮影します。

オタワ足関節ルール(Ottawa Ankle Rules)の適応は18歳以上とされています。18歳未満の子供は症状と受傷機転から考えてレントゲンを考慮した方がいいとされています。

知っていても、実際圧痛の場所を抑えれないと意味がないという事で、授業では実際に触り、場所を確認します。

Rest,Ice,Compression,ElevationのRICE、圧迫固定のフリーバンテージの巻き方を実習し、みなさんできるようになりました。